01. Réplicas, cópias e fac-símiles – Falsificações ou homenagens?

Em 1973, Orson Welles dirige “F de fake”, a história de Elmyr de Hory (1905-1976), um falsificador bem-sucedido especializado em Matisse e Modigliani, além de certas fases de Picasso e outros pintores impressionistas e pós-impressionistas. Estabelecido na velhice em Ibiza, o artista tentou seu próprio caminho, mas encontrou um modo de vida mais lucrativo, quando em 1946 um amigo confunde uma cópia de um desenho de Picasso como original. Elmyr então tem a ideia de vender o material através das galerias de Paris. Ganhando pouco, mas colaborando consistentemente com negociantes desinteressados na origem do material, acabam transformando a falsificação em sua principal atividade. Ele levou uma vida cigana, obscura, às vezes próspera, às vezes espartana, passando por vários países e dois continentes.

A narrativa já confusa pelos cortes rápidos de Welles, que intercala cenas fictícias com imagens reais, torna-se ainda mais fabulosa quando parte do filme é dedicada a Clifford Irving, biógrafo de Elmyr e autor de “Fake!” (Irving, 1969), livro que conta a vida do pintor falsificador, que se revelou um best-seller, e cuja casa também é a ilha espanhola. Talvez entusiasmado com a facilidade com que o mundo das artes absorvia e legitimava mentiras, o próprio Irving se torna um falsificador ao garantir um suntuoso contrato editorial ao adulterar a caligrafia do recluso industrial Howard Hughes, afirmando que o escritor estava preparando uma publicação narrando suas memórias. No final, Irving é desmascarado pelo magnata, passando algum tempo na prisão.

O que chama a atenção no filme, além do encontro improvável de dois talentosos falsificadores, é o destino das obras criadas por Elmyr diante das câmeras, atestando suas habilidades. Os desenhos depois de feitos são queimados impiedosamente na lareira de sua residência. As chamas nas liturgias purificam e separam os escolhidos dos infiéis, o sagrado do profano. O que é feito com o único propósito de enganar e causar mal-entendidos, de iludir. Mas seria esse o fim que mereciam? Nesse ponto, a história do falsificador encontra a história do incêndio.

Em 2 de setembro de 2018, o incêndio sofrido pelo Museu Nacional no Rio de Janeiro praticamente transformou uma parte da instituição em cinzas. Nessa história de incêndio e perda, não defendemos que imitações de grandes mestres ou cópias ganhem o mesmo status de seus originais, principalmente quando a intenção é fraudar. No entanto, esses exemplos de maestria não poderiam ter outro valor, ou estar alinhados a uma linha sinuosa e borrada da História da Arte, que incentiva a cópia e a imitação como parte da formação de um artista, mas que em algum momento do surgimento do capitalismo e da especulação em torno de objetos com valor histórico ou artístico passam a ser questionados? Então, quando falamos da perda e do luto de um instituto para uma coleção, o ato de copiar se torna um ato de homenagem.

02. O papel de uma coleção digital

Por 18 anos, pesquisadores de três diferentes instituições no Brasil: o Museu Nacional, a primeira instituição científica do Brasil (1818), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, trabalharam juntos na digitalização e materialização de réplicas impressas em 3D da coleção do MN. Durante esse período, centenas de peças foram escaneadas em 3D da vasta coleção por meio de várias tecnologias de imagem não destrutivas, como tomografia computadorizada e escaneamento 3D. Essa parceria entre os laboratórios ganhou também o apoio de uma clínica privada de imagem médica (Clínica de Diagnóstico por Imagem - CDPI), resultando no cruzamento de conhecimento na obtenção de arquivos 3D que permitem aos pesquisadores ter acesso aos tomógrafos médicos para visualização de estruturas ocultas. Os resultados obtidos foram melhores do que o esperado, expandindo o projeto para outras áreas do MN, como a Egiptologia.

Durante quase 20 anos, acompanhando os rápidos avanços tecnológicos, diversas tecnologias 3D foram utilizadas no projeto, resultando em centenas de arquivos 3D relacionados à coleção do MN, obtendo arquivos de objetos da Arqueologia, Paleontologia, Antropologia, Zoologia e outros departamentos do Museu (Lopes et al., 2019). Nesse contexto, diversas réplicas para diferentes propósitos foram feitas, como a réplica de uma cabeça egípcia antiga que foi exibida ao lado da original, a fim de explicar aos visitantes o que poderia ser encontrado dentro das bandagens da múmia. Esse tipo de réplica serve a um propósito meramente educacional e é sempre mostrada como uma réplica tecnológica em vez de tentar substituir o original que perdeu sua "aura" de autenticidade.

Quando o incêndio no Museu Nacional ocorreu em 2018, parte do acervo existente no Palácio principal foi seriamente danificado ou mesmo perdido. Todos os laboratórios localizados no palácio foram drasticamente impactados, porém, devido à Equipe de Resgate de Acervos do Museu Nacional, que imediatamente atuou na busca e recuperação do acervo, muitas peças foram encontradas e recuperadas. Com o auxílio dos arquivos digitais 3D descritos acima, muitas peças ainda estão sendo recuperadas, analisadas e, às vezes, reparadas física e virtualmente por meio de tecnologias como impressão 3D e Realidade Virtual. Mas esta é uma situação sem precedentes. Pela primeira vez na história, um museu perdeu uma coleção tão grande e diversa de objetos físicos, restando apenas seus correspondentes digitais. Surgem questões sobre como protegemos o patrimônio científico-cultural e gerenciamos um arquivo físico e digital. Hoje, esses modelos 3D de alta resolução oferecem a possibilidade de rematerializar memórias e explorar como adicionar significado relevante por meio do ato de refazer.

03. A honra de copiar

O potencial das cópias parece nascer com a produção de artefatos na humanidade, e permanece, mais tarde, como um estatuto ao que recebe a qualidade de artístico. Por muito tempo na história, aproximar-se da habilidade do mestre pelo exercício da imitação foi a garantia de uma passagem de conhecimento sólido. Somente após o Renascimento a ideia de autoria amadureceu, e os artesãos são reconhecidos por suas características particulares de estilo, sem deixar de permanecer vinculados aos ateliês de seus professores e serem celebrados como tal. Ser aprendiz de alguém estabelecido e experiente parecia ser o caminho natural para ratificar-se como manipulador de formas. Isso, pelo menos, até a fundação de escolas que ofereciam educação de forma formal e sistemática.

Imitar é o exercício pragmático de vivenciar os desafios técnicos e estéticos de um antecessor com a intenção de fixar lições, tomando como ponto de partida algo já atestado pelo campo como relevante. Esse processo está presente em praticamente todos os atos civilizatórios, do uso de talheres à troca de pneus de carros ou atracação de barcos. Quando assistimos alguém fazê-lo, tudo fica mais fácil. Pois há conhecimentos tácitos mais complexos a serem adquiridos teoricamente; seja por fontes escritas ou orais. Richard Sennett em seu livro “The Craftsman” (2008), conta o quão complicado seria explicar a desossa de um frango usando palavras, mas como o processo pode ser intuitivamente internalizado quando observamos um chef manipulando a faca e o animal. Há uma curva de aprendizado, mas com tempo e disciplina, é possível percorrê-la. O autor elege argila, madeira e alimentos como os três materiais historicamente escolhidos para o estabelecimento de laços de confiança e transferência de conhecimento entre mestre e iniciante. Materiais segundo ele, disponíveis a metamorfoses quase infinitas e que nos acompanham há milênios.

O que se questiona na publicação é a desvalorização do tempo investido até a aquisição de uma especialização diante da aceleração dos meios de produção, e de como o fazer manual passou a ser considerado inferior diante das tecnologias velozes dos processos construtivos atuais. Porém, ainda assim, o desejo de fazer bem feito ainda hoje se mantém como nobre herança do trabalho que une prática e teoria pelo envolvimento direto do corpo. Não é nosso objetivo aqui analisar esse desgaste, mas atualizar e relembrar, o que aprendemos com exemplos, o que consciente ou subliminarmente tentamos emular. Então, onde começam nossos problemas de cópia, se eles são parte intrínseca de nossa afirmação no mundo?

Para Walter Benjamin (2012), a ruptura ocorre quando o capitalismo, por meio da exploração massiva homogeneíza o trabalho proletário, não apenas os códigos e procedimentos de trabalho da nova ordem industrial, mas também contribui para a supressão de suas singularidades como indivíduo. Como alguém que perde, apesar de pertencer a um coletivo, um direito sobre sua imaginação e a maneira como se comporta e faz as coisas no mundo que o tornariam único. Essa diferenciação o sistema admite como perigosa e subversiva. Já conhecemos e vivemos as consequências dos diferentes regimes que o século XX atravessou tentando lidar politicamente com essas divergências. Hoje nos encontramos atolados no capitalismo tardio, que pouco fez pelos trabalhadores, mas que incorporou muito bem, e de forma conveniente, a oscilação entre desvalorizar ou não algo que é ou não único.

O próprio autor no famoso texto em que apresenta o conceito de “aura”, já admitia que em essência a obra de arte sempre foi passível de ser reproduzível, seja por discípulos, para difusão ou lucro. O que parece incomodar o autor é o nível de qualidade e indistinção que as obras podem ter quando reproduzidas por meios técnicos de produção. Algo se perderia nesse processo, o autor chama de “aura”, mas nós aqui, em nosso exercício de pensamento, proporemos que estamos diante também da ausência de algo valorizado por Sennett, que é o envolvimento do corpo para realizar bem algo dentro de uma tradição, com uma ideia defendida por Philippe Dubois em sua obra “L'acte photographique et autres essais” (1990), que veremos a seguir.

Escrita na transição dos processos analógicos para os digitais da produção fotográfica, a obra do autor francês propunha uma síntese reflexiva sobre os fundamentos da linguagem a partir não do resultado — das cópias potencialmente infinitas possíveis a partir de um único quadro e das mensagens visuais nelas embutidas —, mas de sua gênese, como testemunho da relação de presença em um dado momento do tempo entre autor e modelo. Ao traço desse entrelaçamento, ele chamou de índice. Para tanto, apoiou-se na obra do filósofo e semiótico norte-americano Charles Sanders Peirce, que se debruçou sobre seu significado, além do de "ícone" e "signo". Em suma, os índices seriam signos, mas mantinham alguma conexão real, de contiguidade física com seu referente. Como exemplo mais próximo da fotografia, ele utiliza o curtimento de corpos. A exposição à luz solar altera a cor da pele, deixando virgens as partes escurecidas e outras protegidas, assim como a emulsão reage sobre o papel quando a imagem invertida é captada e negada pelo aparato óptico da máquina. Temos então um filme modificado pela luminosidade, que são claros e escuros resultantes do ato de exposição a ela. Há uma prova das circunstâncias físicas desse encontro, atestadas ontologicamente.

A marca dessa ausência, que atesta uma conexão física no tempo, guarda forte semelhança com os mitos do surgimento da pintura e, consequentemente, da escultura. Plínio, o Velho, filósofo e estadista romano que viveu entre 23 e 79 d.C., narra em sua obra Naturalis Historia (Pliny the Ender, 1961) a fábula da filha do oleiro Dibutades, que, apaixonada por um homem que, ao sair em viagem, pede ao amante que fique em meio à chama da vela (destacamos novamente a presença do elemento flamejante na narrativa) e uma parede para copiar sua sombra, a fim de não esquecer a silhueta. A história não termina aí, pois Plínio diz que mais tarde o oleiro adiciona argila ao perfil e assim, temos, como extensão, o mito narrador das artes da moldagem e da modelagem tridimensional.

É potente poder associar o surgimento do registro, da representação e da arte a um ato de desejo e amor diante de uma distância. A mimese é uma tentativa de contiguidade e a obra é um índice de uma falta afetiva, ou um meio concreto de lidar com ela. Ela é criada porque um vazio é deixado. Dubois, aproveita para unir a fábula, o traço imaginário de sua ausência e o tempo com que assimilamos as perdas com o ato fotográfico. Estamos falando de luto. Embora culturalmente distintos, nesses períodos lidamos com sentimentos de tristeza, frustração, raiva e desamparo, dado o fato de que seguimos, enquanto algo caro a nós, não mais. O contato único do fotógrafo com seu modelo (convivência), o corte seco do obturador (morte) e o tempo até a revelação da imagem (luto) causarão um resultado semelhante, o da consolação. Mas é preciso atravessar a latência, a dúvida, o risco da revelação nada revelar e nos petrificar diante do vazio ou nos apaixonarmos pelo resultado.

Entre a Medusa que paralisa ao ser olhada e Narciso, que se afoga ao abraçar seu reflexo, fique no meio do caminho e construa um escudo de Perseu. Uma forma saudável e lúdica de não se imobilizar diante da finitude. Um caminho indireto para olhar nossas limitações com uma ferramenta simbólica, que metamorfoseou a dor e que, por consequência, permitiu algo ao mundo. Se a fotografia sai da imagem, na morte, ficamos com boas lembranças do ausente (a foto também) e podemos invocar fantasmas. Para Benjamin, um dos processos que contribuem para a perda da aura é a gangorra entre o valor de culto e o valor de exposição. Quanto maior um, menor o outro. O Sudário de Turim é antigo e raramente exposto.

O que está na catedral é uma imagem negativa, que permite ver as marcas do corpo, uma representação do linho, não ele mesmo. A ocultação quase permanente do original, salvo exceções, garante um alto valor de culto. Não ter acesso ao índice de experiência parece garantir, segundo o autor alemão, uma conexão singular de espaço e tempo, o que confirma a manutenção da aura. A espera/luto para contemplar algo único é um caminho para sonhos, ficções e fricções, que podem levar ao novo e ao velho simultaneamente. É a dialética entre imaginação e realidade. A aura, depois de tantos pensadores se concentrarem nela, pode não estar mais em um problema de repetição, ou está na qualidade da cópia, ou mesmo se ela vem apenas do original, mas de invocar aquele caminho interior que nos permite fabular.

04. Uma qualidade de presença auditiva

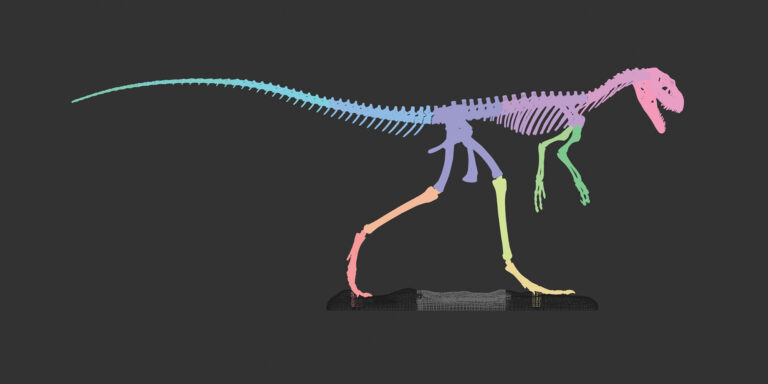

Vivemos em um mundo imerso em duplos, triplos e confusões entre negativo e positivo. O nível de distinção entre o palpável e o virtual e suas qualidades únicas, hoje são quase superadas pela qualidade técnica que permite reproduzi-las. Portanto, a permanência e emanação da aura podem depender muito mais de nossa qualidade de presença, do que de coisas ou situações. Arriscamos dizer que a aura é uma disponibilidade anterior. Por exemplo, este artigo está sendo escrito por autores com diferentes formações, reunindo áreas da ciência, do design e da arte. Enquanto em algum momento do argumento a cópia nos pareceu inferior, ou uma característica artisticamente depreciativa, no campo da paleontologia tomar a cópia de um fóssil, seja pela técnica de moldagem manual, seja pelos métodos digitais e não invasivos aqui descritos, demonstra enorme respeito pelo original e por seus colegas de campo. Ter a réplica de um osso de animal extinto é poder sem pudor, manipular, quebrar, construir protótipos de testes extremos e arriscar preservar, ao mesmo tempo em que compartilha a experiência e dá oportunidade aos colegas que podem explorar com esse modelo. A cópia ganha um status nobre, porque a qualidade da atenção dedicada a ela é inédita.

Nas ciências humanas e na criação poética, pode ser uma fase de despertar habilidades, sem as quais não atingiríamos o nível máximo de nossas virtudes. É conhecida na História da Arte a forja que Michelangelo executou da estátua denominada “Eros Adormecido” (1496), cujo modelo data originalmente do século III a.C., quando ele tinha apenas 21 anos (Charney, 2015). Ter feito a cópia, com presença e dedicação, em estado de aura, o preparou tecnicamente e abriu caminho para uma próxima encomenda muito mais ambiciosa, a célebre “Pietá” (1498-99). Resgatando nossa caricatura Elmyr do filme de Welles, alguns alegam que compraram suas obras sabendo que eram cópias, mas que foram feitas com tal qualidade, que “atenuaram” o crime. O falsificador alegou que seus Picassos tinham que ser feitos em 10 segundos, como Picasso os faria. Essa dedicação em emular um artesão mais bem-sucedido tem seus pecados morais, mas também demonstra enorme respeito por uma habilidade que é usada como parâmetro de maestria. Suas obras estão em muitas coleções sob outras assinaturas, então alguma imortalidade foi alcançada. Como o próprio Elmyr afirmou, basta deixar tempo suficiente nas paredes dos museus, que cedo ou tarde o falso se torna verdade.

Podemos nos oferecer um exercício de pensamento que pode considerar questões relacionadas à aura em outro momento, pois o valor da réplica está se tornando cada vez mais plástico. Nossos problemas começam quando temos acesso direto e explícito a tudo. O mundo do excesso que habitamos acelerou tanto nossa percepção, que a velocidade com que construímos imagens (sonoras, visuais, táteis) é sem comparação em termos de qualidade na História, mas cujo consumo só é comparável com a velocidade com que são descartadas. A aura desaparece com a banalização e a anestesia.

Quando pesquisadores se unem e promovem, após anos de documentação digital do acervo do MN, a impressão de modelos 3D feitos com as cinzas dos lugares próximos ao que ocuparam na arquitetura da instituição estão reunindo todos os conceitos trabalhados ao longo deste texto. Estão desdobrando as tradições de registro e transmissão de conhecimento, estão trabalhando ativamente as perdas, estão atualizando conceitos filosóficos e estão apontando que o fim pode ser um novo começo quando há afeição pelo que se faz. Não por acaso, a escolha de alguns objetos reproduzidos e as ações tomadas em outros invocam luto e apagamento.

Nesse contexto, vários projetos surgiram. Um dos experimentos foi feito com uma urna funerária marajoara, sociedade que floresceu na Ilha de Marajó, no Rio Amazonas, na era pré-colombiana, cujo original foi perdido no incêndio. Um modelo de uma de suas faces impresso em tecnologia 3D, foi coberto com areia mais resina usada para fazer moldes, que endurece na presença de calor. Após ser aquecido em um forno, o modelo foi removido, deixando um negativo côncavo semelhante aos vazios em Pompéia após a erupção do Vesúvio, que extinguiu a cidade. Uma peça artística, de orientação científica, que buscava emular o processo de desaparecimento pelo fogo que encerrou o destino de seu original, personificando a fantasmagoria dessa ausência. Esta peça foi um experimento realizado em etapas de testes para possíveis desenvolvimentos.

Outra ação ocorreu sobre um tronco de madeira queimada de alguma parte estrutural do museu. O objeto que pertenceu a uma das muitas fases de reforma e ampliação da construção tem uma parte conservada e seu restante queimado. Utilizando uma fresadora computadorizada, ele recebeu a escavação do texto latino “Memento Mori”, conceito fundamental do estoicismo, que trata a morte como algo natural a ser elaborado durante a vida e que foi usado como saudação pelos eremitas de São Paulo na França (1620 – 1633).

Um terceiro exemplo ocorreu a partir do crânio de Luzia — um dos remanescentes humanos mais antigos encontrados na América do Sul, datado em cerca de 11.500 anos —, descoberto no Brasil na região do estado de Minas Gerais no início da década de 1970. As cinzas do local onde a peça estava armazenada foram separadas e misturadas ao material da impressão 3D, de modo que o modelo guardasse reminiscências de si mesmo. Quem esteve na presença desses novos objetos certamente não se colocou com desinteresse por serem oriundos de originais ou de destroços. Há algo acrescentado a eles que permite responder à pergunta de Bruno Latour & Adam Lowe (2020, p. 39), sobre se é possível acrescentar algo à cópia. Talvez esse objetivo tenha sido alcançado quando tomamos consciência da origem e das propriedades dos materiais que os constituem e dos processos construtivos reunidos para isso. Estamos engajados no esforço de não permitir que ruínas se tornem apenas escombros.

Ainda é muito difícil lidar com o vazio que o Museu Nacional deixou para um país com tantos problemas e contrastes como o Brasil. No entanto, entendemos que este não é um fenômeno isolado. O mundo parece estar usando o fogo como nunca antes, não para construir, mas para destruir. Dizem as lendas que os chineses usavam a pólvora para espantar os maus espíritos com seus fogos de artifício, não com o propósito primordial de construir armas. Esta foi talvez uma das curvas erradas que a humanidade tomou quando, em poder de algo confiado somente aos deuses, escolheu priorizá-lo para a dominação.

Estávamos ali anestesiados, hipnotizados e encantados pelo efeito estroboscópico das plumas que produzíamos. Elas são amigáveis aos olhos, são o fruto de nossos esforços. Mas esquecemos que há uma segunda função na cauda/criação, que só ocorre em seu desaparecimento aerodinâmico. Que é tornar possível o voo, a evasão. O desprendimento com o solo. Tornar o impossível possível.”

Galeano, 2011

A fotografia nasce e morre pela luz. Os desenhos do falsário foram jogados na fogueira, coleções inteiras de uma instituição científica foram perdidas num incêndio, governos extremistas lançaram ideias e atos contra suas populações e a natureza, que poluem o futuro da vida do planeta. O excesso de tudo nos cegou para a beleza simples e ficamos maravilhados apenas com os espetáculos vorazes. Walter Benjamin viveu um momento extremamente triste na história de seu país, teve um destino trágico durante a Segunda Guerra Mundial, mas dedicou grande parte de sua obra ao esforço de não apagar de nós a chama acolhedora da poesia.

Impressões em 3D feito de uma mistura de poliamida e as cinzas do incêndio do Museu Nacional.

Por isso, os mitos relacionados a esse elemento foram tão importantes. Dibutades, Prometeu, Hefesto e a Fênix são estágios internos da nossa própria iluminação interior. Começamos com a compreensão limitada das sombras, depois o contato com aquele que entrega a pira do trabalho aos homens, mas é severamente castigado por seu ato, passando pelo que busca na metalurgia concentrada criar um mundo e, finalmente, o pássaro que renasce de sua própria combustão, demonstrando que os fins estão se reiniciando. Eduardo Galeano (1940-2015), jornalista e escritor uruguaio, afirmou que no zoológico humano, os reprodutores provavelmente vivem na gaiola do pavão.

Talvez se conseguirmos aceitar que a única constante é a inconstância, teremos encontrado os meios para olhar longamente o caminho que percorremos, admirar sua beleza e tragédias e entender que o desespero contemplado no limite da cegueira é a manifestação do clamor do tempo por renovação. Quando desaparecermos, nossas conquistas permanecerão por mais algum tempo. O trabalho em pedra, na dor e no amor perdurará, mas não para sempre, tudo em algum momento se perderá pelo desgaste natural das coisas, pelas tragédias naturais ou pelas inúmeras faces da guerra. Nada será poupado, triunfos ou fraudes se transformarão em cinzas. Este é o fato da vida. O que resta então? Continuar a cantar, deleitar-se com os olhos e escrever com a pena do pássaro imperial, o que sempre esteve disponível para consulta no firmamento. •

Referências

Benjamin, W. (2012). A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica., Scottsdale.

Charney, N. (2015). The Art of Forgery: The Minds, Motives and Methods of the Master Forgers – Phaidon, UK.

Dubois, P. (1990). L’acte photographique et autres essais – Nathan, Paris, France.

F for Fake (1973). Directed by Orson Wells, France, Janus Films (89 min.) Available on https://www.youtube.com/watch?v=4C2nt72h0cQ (visited 24/04/2025)

Flusser, V. (1999). The Shape of Things – A Philosophy of Design, Reaktion Books, UK.

Galeano, E. 2011. Entrevista – Eduardo Galeano. Available on https://maisqueousual.wordpress.com/2011/03/29/entrevista-eduardo-galeano/ (visited 24/04/2025).

Irving, C. (1969). Fake: the story of Elmyr de Hory: the greatest art forger of our time. McGraw-Hill, USA.

Latour, B. & Lowe, A. (2020). The migration of the aura, or how to explore the original through its facsimiles. In: The Aura in the Age of Digital Materiality – Exhibition “La Riscoperta Di Un Capolavora” – Palazzo Fava, Bologna, 2020 – Silvana Editoriale, Milano. p. 33-42.

Lopes, J.; Azevedo, S. A.; Werner Jr., H. & Brancaglion Jr. A., 2019. Seen/Unseen: 3D visualization. 2019. Rio Books, Rio de Janeiro, 247 p.

Pliny the Elder, Natural History, 1961 (trans. H. Rackham), Cambridge, MA: Harvard University Press, vol. 1.

Sennett, R. (2008). The Craftsman – Yale University Press, London, UK.